重要なポイント

一般的に家庭用ゲーム機は、ハードが発売された時期によって"世代"別に分けられていますが、近年この定義が揺らぎつつあると感じています。そこで、これまで"ゲーム機の世代"が重要だった理由をはじめ、近年発売されたゲーム機から感じる"世代定義"の変化や、それに付随する問題、さらに今後の展望を考えていきます。

2025年1月に"Nintendo Switch 2"(以下、Switch 2)の発売が決定し、大きな話題となっています。(この記事を執筆している2025年2月末現在)詳細な性能は明かされていませんが、2017年に発売された"Nintendo Switch"(以下、Switch)の後継機として新たなアップデートにとどまるのか、それともまったく新たなゲーム体験をもたらすのか、SNSや各メディアで議論が盛り上がっています。

一般的にSwitchのような家庭用ゲーム機は、発売された時期などによって"世代"別に区分されますが、近年この定義が揺らぎつつあると感じています。本記事では、ゲーム機の"世代"に対する考え方の変化や今後の展望を考えていきます。

"ゲーム機の世代"が重要だった理由とは?

かつて"ゲーム機の世代"は重要な意味を持っていました。なぜならば、世代の変化、つまり新しいゲーム機の発売は、それまでのゲーム体験を大きく塗り替えるものだったからです。ハードウェアの進化に伴い、グラフィックや音楽・ゲームシステムの革新がもたらされ、プレイヤーはまったく新しい世界に触れることができました。

また、独占ゲームタイトルも多く"ゲーム機の世代"(および各ハード)ごとにプレイできるゲームがまったく異なっていました。とくに'80年代~'90年代は、新しいゲーム機が出ると多くのプレイヤーがその新たな体験に興奮していた時代だと感じます。

一般家庭にゲーム機が広く親しまれたのは、ファミリーコンピュータ(1983年発売)以降でしょう。8ビット時代とも呼ばれるこの"世代"では、ほかにもスーパーカセットビジョン(1984年発売)、セガ・マークIII(1984年発売)などが発売されました。いわゆるドット絵が主流で、ゲーム音楽もピコピコとした電子音であり、まだ現代のような本格的なサウンドではなかったように感じます(いわゆる本格的な生演奏はまだ使用できませんでした)。

その後、初代プレイステーション(1994年発売)ではフル3Dのゲームを実現し、大幅な進化を遂げました。サウンドやグラフィックが大きな進化を遂げたことで、没入感の高いゲーム体験を楽しむことが出来ました。まさに(当時の)次世代機としての証で、筆者は幼少期ながら『バイオハザード』おいて、ゾンビとのリアルな戦いにドキドキしたことを覚えています。

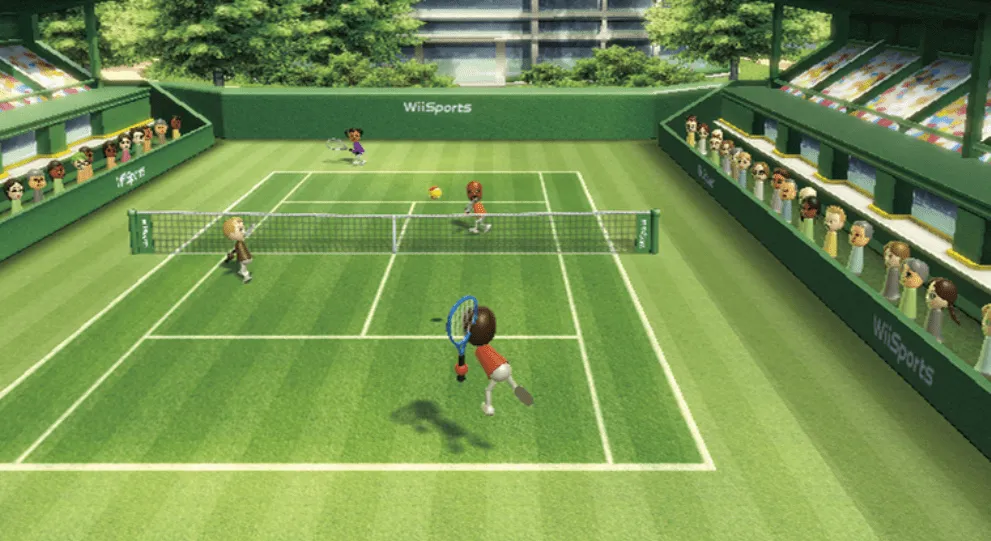

そして、"新しい世代のゲーム機"としての概念を強く印象づけたのは、Wii(2006年)の登場も大きいでしょう。モーションコントローラー(Wiiリモコン)を採用し、実際に体を動かして遊ぶゲームへと進化しました。とくに『Wii Sports』や『Wii Fit』は、 ふだんゲームをプレイしない層にも受け入れられました。当時のプレイヤーの親世代はもちろん祖父母世代までが、ともに体を動かしながら楽しむことができました。また、年齢やゲームプレイ経験の異なる友人が家に来ても、簡単にプレイができるので、盛り上がること間違いなしのゲームだったように思います。

同じ時期には、プレイステーション3(2006年)やXbox 360(2005年)が発売され、これまで以上に手軽かつさまざまな方法でゲームを楽しめるようになりました。たとえばダウンロード販売によって、収納スペースを気にせずより多くのゲームを保有することが可能になったり、インターネット通信を介して離れた友人や見知らぬプレイヤーともゲームをプレイできるようになったことは、まさに新世代の台頭でした。

このように、技術的な飛躍を伴うことで起きる"ゲーム機の世代交代"というのは、新たな遊びかたや文化を生み出す大きな出来事でした。筆者も当時、学校で新世代機の発売は大きな話題だったことを思い出します。クリスマスや誕生日などにおねだりをしたり、家事やテスト勉強を頑張ったりして、新世代機を手に入れるとなんだか誇らしく思ったものでした。

"ゲーム機の世代"への考えかたの変化

しかし、近年では"次世代機"と呼ばれるゲーム機が登場しても、これまでのような大きな変化を感じることが少なくなっていると感じます。その背景には、いくつかの要因が考えられます。

①革新的な変化<アップデート

昨今は技術の頭打ちなのか、革新的な変化よりも前世代機のアップグレードの意味合いが強いように感じます。たとえば、プレイステーション4(2013年)とプレイステーション5(2020年)を比較すると、グラフィックの向上やロード時間の短縮といったアップグレードのおかげでゲーム体験がより快適になりました。とはいえ、初代プレイステーションからプレイステーション2に移行したときのような劇的な変化や驚きがあるとは言い難いです。

またハードウェアの"プロモデル"の発売も一般的になっています。プレイステーション4 Pro(2016年発売)やNintendo Switch 有機ELモデル(2021年発売)などは、従来のモデルよりも性能が向上しているものの、完全な世代交代でありません。これにより、新世代ゲーム機の概念が曖昧になりつつあります。

②ゲーム機のライフサイクルの変化

ゲーム機のライフサイクルも変わりつつあります。かつては新世代機が登場すると、ゲームも新機種向けに作られるのが当たりまえでした。そのため前世代機はすぐに過去のものとなり、比較的短命でした。

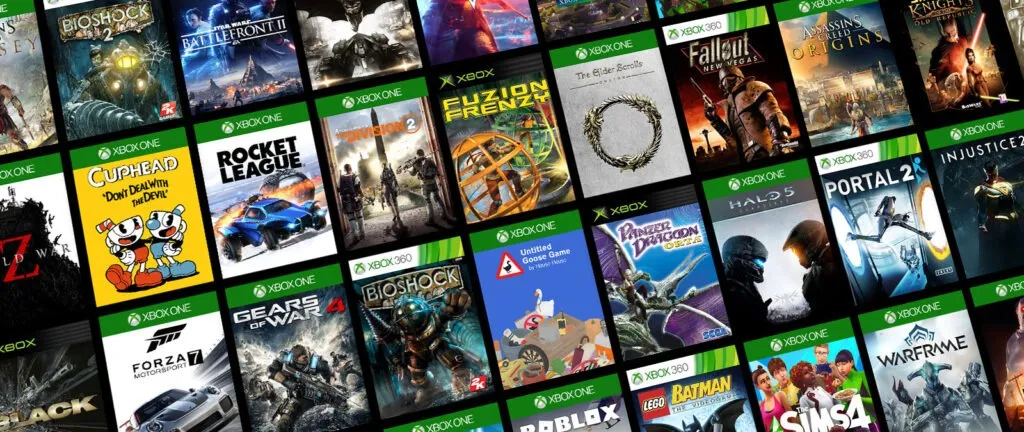

しかし近年ではマイナーアップデートと互換性ニーズが高まった影響か、ゲーム機の世代を超えても、同じゲームソフトをプレイすることが可能です。たとえばプレイステーション5でプレイできる多くのゲームは、プレイステーション4でもプレイが可能ですし、Xbox360とXbox Series X|Sも同様です。Switch 2もSwitchのゲームが引き続きプレイできると発表されました。全世代機と新世代機で同じゲームがプレイできることは嬉しいですが、体験として大きな変化を感じたり、新世代の特別感を感じたりすることは難しいように感じます。

その影響により、ゲーム機は長く使われ続けています。Switch(2017年発売)は、現在でも新作ゲームが多数リリースされており、7年以上経っても主流のゲーム機として支持されています。

③ユーザーの期待値の変化

10代〜20代でプレイステーションの進化やWiiの登場などゲーム機の目まぐるしい進化を間近で見てきた世代が、30代〜40代の大人・親世代になりました。幼少期から定期的に体感してきた次世代機の興奮や感動により、期待値が高まっていることも影響しているのではないでしょうか。

筆者自身も幼少期、プレイステーション2からプレイステーション3、ニンテンドーDSからニンテンドー3DSといった移り変わりを経験してきたからこそ、"次世代機=画期的な変化があるもの"という認識が強いです。しかし現在の進化は数年単位かつ緩やかであるため、思ったほどの違いがないと感じることも多くなリました。

"ゲーム機の世代"定義が変わることによる問題は?

このように、"ゲーム機の世代"という言葉への定義は、かつての革新的かつ比較的短命なものから、アップグレード的で長寿なものへと変化を遂げています。この変化により、以下のような問題が発生していると考えます。

①ゲーム機購入のモチベーション低下

前述のようにプレイステーション5やXbox Series Xは旧世代機との差を感じにくく、かつ高額です。そのため購入をためらい旧世代機を使い続ける人も多いです。前世代からの革新的な変化が少ないため、自分自身や家族などに対して多額の出費をすることが正当化しにくくなっています。

さらに無料・手軽に楽しめるようなスマートフォンゲームやPCゲームも広く普及し、家庭用ゲーム機を買うことのハードル自体が年々上がっているようにも感じます。このような理由により、ゲーム機の購入モチベーションが低下する傾向にあるのではないでしょうか。

②ゲーム機選択の難易度が上がる

"プロモデル"や"スペシャルエディション"の販売、既存ゲーム機のナンバリングは年々多様になっています。それにより、プレイヤーは次世代機の定義に困惑することが多くなります。たとえば、「プレイステーション4 Proがあればプレイステーション5は必要ないのか?」、「通常のSwitchと、有機ELモデルSwitchとは何が違うのか?」といった疑問が生じます。これによってゲーム機の世代本来の意味が薄れ、プレイヤーがゲーム機を選ぶ際に混乱を招くことになります。

それでも新世代機が求められる理由

それでも、多くのプレイヤーが次世代機に期待を寄せ続けるのはなぜでしょうか? 技術が発展した現代だからこその、いくつかの要因が考えられます。

①操作性や機能性の向上が、快適なゲーム体験を生む

たとえば、Nintendo Switch 有機ELモデルは、ディスプレイのサイズや鮮明さが向上し、より快適なゲーム体験を提供しています。 またプレイステーション5は、DualSenseコントローラーにより、手もとでゲーム内のアクションを感じるなど、より臨場感のある体験を提供しています。Switch 2でもスタンド機能の強化やジョイコンの改良が期待されており、より快適にゲームを楽しめる可能性があります。

②プロモーションやSNSの影響

ゲーム機の話題はSNSで拡散されやすく、企業の戦略次第で大きなトレンドを生み出せます。近年はゲーム配信者やゲーム情報を扱うインフルエンサーが多いことも拡散されやすい要因のひとつです。プレイステーション5の発売時には、SNS上での話題性が高まり、需要が急増しました。Switch 2発表時も、X(旧Twitter)でトレンド入りをしたり、すぐにYouTubeやTikTokで予想・解説動画が多数でたりと大きな話題となりました。

③技術の進歩による新たなブレイクスルーの可能性

Switchの成功も、かつてWiiUの不評後に生まれたものです。次の大きな革新が生まれる可能性はつねにあります。今後、VR技術の進化により、次世代機での没入感の高い体験が期待できるのではないでしょうか。新技術の登場には時間を要しますが、現在のVRやクラウドゲーミングも、インフラやユーザーの受容度が一定水準を超えたときに、ゲーム機の世代交代の鍵を握る可能性があると考えています。

終わりに

"ゲーム機の世代"という概念は、かつてのように明確ではなくなりつつあります。技術的な飛躍が減少し、旧世代機との互換性が強まることで、従来の世代交代の概念は曖昧になっています。しかし、それでも私たちは新しいゲーム体験に期待を寄せ続けます。Switch 2の登場が、単なるアップグレードなのか、それとも新しい時代の幕開けとなるのかーーこれからもゲーム機の進化から目が離せません。

みなさまもご意見があればぜひ、記事最下部のコメント欄でお知らせください!