重要なポイント

RPGを構成する大きな要素のひとつ"ワールドマップ"。『ファイナルファンタジー』シリーズにおけるワールドマップは、『I』~『IX』までおなじみでしたが、『ファイナルファンタジーX』には実装されませんでした。その理由とは?

RPGの醍醐味には壮大なストーリー、戦略性のあるバトルなどさまざまな要素がありますが、忘れてはならないのが"マップの探索"です。とくに広大なワールドマップは探索のしがいがあり、"船"や"空を飛ぶ乗り物"などの移動手段によって"行けそうで行けなかった場所"にたどり着き、強力なアイテムなどを見つけたときは喜びもひとしお。

『ファイナルファンタジー』(以下、『FF』)シリーズもその例に漏れず、『I』~『IX』にはワールドマップが存在します。しかし、『ファイナルファンタジーX』(以下、『FFX』)ではその伝統的な流れが断ち切られ、いわゆる"一本道"のゲームとして作られました。プレイヤーのゲーム体験にかなり大きな影響を及ぼす判断だったと考えられますが、一体どのような事情があったのでしょうか。

切っても切れない"コスト"の問題

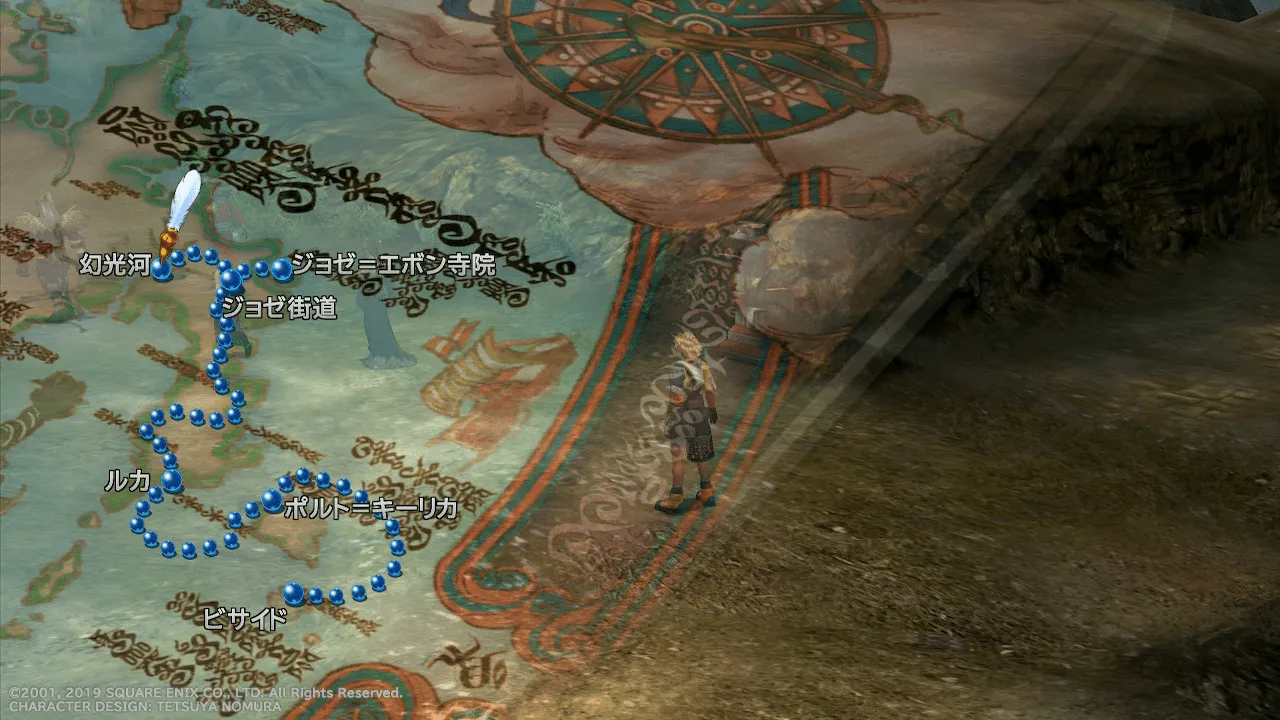

幻想的な"スピラ"の世界。グラフィック技術の向上により、美麗な描写が可能になりました。

多くの『FF』シリーズに携わり、『FFX』ではプロデューサーを務めた北瀬佳範氏。彼は『FFX』にワールドマップが実装されなかった理由について、過去のインタビューで「フル3Dで構築された世界であり、開発が高くついたから」と明かしています。

"コスト"というあまりに切実な問題ではありますが、広大なワールドマップの実装に莫大な工数と費用がかかるのは明らかです。また、『FFX』は『FF』シリーズとしては初のプレイステーション2(以下、PS2)向けソフトであり、グラフィックレベルの飛躍的な向上が実現しました。このことについて、先述のインタビュー記事には以下のようにも書かれています。

ゲーム制作者はときとして肥大化する制作コストとゲームデザインのバランスを考え決断をしなければなりません。フル3Dとなった『FFX』にとって、ワールドマップを省いたあの形が一番現実的な解だったのです。

それまでの『FINAL FANTASY VII』や『FINAL FANTASY VIII』でSFやスチームパンクの要素を色濃く出していたのでその反動もあり、アートディレクターの直良有祐氏は世界観にアジアンなテイストを入れるコンセプトを立てていました。それがスピラを作り出すインスピレーションとなったのです。(北瀬佳範氏)

対応ゲーム機がPS2になって性能アップはしたものの、『FFX』では新しいグラフィックスを表現するために"色数"と"解像度"、どちらをとるかの判断も迫られていました。開発当初は鮮やかな"スピラ"の世界を表現するために"色数"が優先されましたが、同時期に発売された他社のゲームなどの動向などをみるに、ファンが次世代のゲームに求めていたのは"高解像度"でした。結果、ゲームのマスターアップ(締め切り)の半年まえに方針を切り替え、私たちのよく知る『FFX』の世界が生まれたそうです。

"一本道"だからこそ引き立つストーリー

メインストーリー終盤にさしかかると"飛空艇"でさまざまな場所に行けるようになります。『FFX』では、実質的にこれがワールドマップの役割に。

『FFX』におけるストーリーの大筋は、「"スピラ"に災禍をもたらす"シン"の討伐」という明確な目的に沿って描かれており、その長い旅の道程で登場人物の複雑な関係や心境、そして世界の真実などが明らかになっていきます。いずれも根強い人気を誇る『FF』シリーズのストーリーですが、こと『FFX』についてはストーリーテリングが重視されており、ファンからも高い評価を得ています。

ワールドマップを廃止した『FFX』は、なし崩し的に"一本道"にせざるを得なかったのかもしれません。しかし結果的には、各エリアを連続したフィールドとして構築したことがイベント同士のつながりを自然にし、プレイヤーがよりストーリーに没頭できるというメリットをもたらしたとも考えられます。

『FFX』は世界で2000万本以上の販売実績を誇るタイトルだけに、ワールドマップの扱いに関してもファンからの賛否はあったことでしょう。しかし、ゲームが私たちにもたらしてくれる良質な体験という観点において、本作には非常に重要なエッセンスが含まれていたことは間違いありません。