重要なポイント

ゲームセンター筐体の操作パネルを模したアーケードコントローラー。近年では"ゲームセンター環境の再現"に囚われない画期的なカスタムパーツも流通している。"押すか離すか"の機能しか持たないボタンですらも、高機能・高レスポンス化がトレンドに。

近年、アーケードコントローラー(以下、アケコン)用のカスタムパーツが目覚ましい進化を遂げている。

アケコンとは、ゲームセンター向け筐体のコントロールパネルを模した操作デバイスのこと。基本的に左手側には方向入力を受け付けるレバー(ジョイスティック)があり、右手側に縦2列・横4列のボタン(押しボタンスイッチ)がついていて、おもに格闘ゲームプレイヤーやシューティングゲームプレイヤーたちに根強い人気を誇っている。

タイトー製アーケード筐体"VEWLIX"(写真左、写真はミニチュアのプラモデル)と、その操作パネルを徹底再現したHORI製のアーケードコントローラー"リアルアーケードPro.Premium VLX"(写真右)。

もともとはアーケードゲームが家庭用ゲーム機に移植される過程で、家でもゲームセンターの筐体と限りなく近い操作感でゲームを楽しめるように開発された周辺機器である。

しかし、2010年代ごろより家庭用ゲームを中心にプレイするゲーマーが増えたことで、"ゲーセン環境を忠実に再現"する必要性は次第に薄れていくことに。

それまで、たとえば"格闘ゲームメーカー公式の全国大会"や"コミュニティ発の権威ある国内大会"といえばアーケード筐体を用いるのが主流だったが、大規模なオフライン大会であっても家庭用ゲーム機もしくはPCを使用する形式に移行していったのもちょうどそのころだ。

以来、少なくとも国内の格闘ゲームプレイヤーにおいては、"大会参加を視野に入れて自宅練習用のアケコンにアーケード筐体と同一のパーツを組み込む"という行為の優位性がほぼ消失。

むしろ従来のアーケード筐体用レバー・ボタンの操作感に縛られない、独自の操作感や機能を備えた"アケコン用のカスタムパーツとしてのレバー・ボタン製品"がさまざま流通するようになった……と筆者は考えている。

アケコンで"自分好みな操作感"を追求できる時代の到来

近年、個人的にもっともセンセーショナルだったアケコン用カスタムパーツは、Arcade Stick Indonesia社の"ゴールデンレバー"だ。

内部の入力スイッチや、バネ、レバーシャフト(金属棒)などのパーツを組み換えることで、レバーの入力感度を自分好みにカスタマイズできるという製品である。日本国内では、2019年ごろから話題になり始めたと記憶している。

Arcade Stick Indonesia社の"ゴールデンレバー"の分解イメージ図。各部の交換用バリエーションパーツが別売されており、組み換えることで自分好みの操作感を実現できる。

筆者も過去に"ゴールデンレバー"を愛用しており、そのときはレバーの下方向の入力感度を高め、上方向の感度を低くしたセッティングを施していた。

このおかげで、格闘ゲームにおける"↓↓"コマンドや"→・↓・斜め右下"などのコマンド入力スピードがアップ。かつジャンプの暴発も抑えられるようになり、「まさかここまでプレイに良い影響があるとは!」と、いたく感動したものだった。

なお、アケコンにおけるレバーは、比較的アナログな入力装置だと言える。

レバーを倒し始めてからスイッチが入力を受け付けるまでには、一定間隔の"遊び(隙間)"が設けられている。ゆえに、レバーを倒す際の抵抗(重さ)や、"レバーがどこまで倒れれば反応するか"をつかさどる各部位には"調整の余地≒カスタマイズの可能性"が存在したわけだ。

それでは、ボタンのほうはどうだろう。

"押すか、離すか"という単純極まりない機能しか持たない直径30ミリメートルのスイッチに、これ以上なにを求めればいいのか……。そう思うのが自然ではないだろうか?

アーケード筐体用に広く普及していた、三和電子製の押しボタンスイッチ"OBSF"シリーズ。

"押す・離す"にカスタマイズの余地を見出したGamerFinger社

アケコン用ボタンの既成概念を覆し、カスタマイズの可能性を見出した急先鋒こそが、台湾に拠点を置くGamerFinger社である。

同社が開発した"HBSF"シリーズは、おもにメカニカルキーボードに使われているCHERRY MX製のキースイッチを搭載。耐久性の高さはもちろんのこと、静音性に優れているうえに、従来のボタンと比べてストローク(押し込み方向への移動距離)が浅め(※1)なことから入力速度の向上が見込める製品となっていた。

GamerFinger社のアケコン用ボタン"HBFS"シリーズの外観(写真左)と、分解イメージ図(写真右)。

入力精度・速度を極限まで突き詰めたい、競技志向の格闘ゲームプレイヤーをはじめ、気になるボタン打鍵音の"騒音対策"としてカジュアルゲーマーにも幅広く支持されることとなった"HBSF"シリーズ。

国内代理店のECショップ上では、2019年の取り扱い開始から2024現在にいたるまで、入荷からほどなくして欠品をくり返すほどの人気商品となっている。

なお"HBSF"シリーズの価格は、古くからビデオゲーム筐体や高品質アケコンで用いられていたボタンと比べて3~4倍ほど高価だ。格闘ゲームの『ストリートファイター』シリーズをプレイしようと思ったら最低でも6個のボタンが必要なため、換装にかかる費用は約6000円(2024年現在の国内代理店価格は単価950円)。

1個200円ほどでゲームセンター品質のボタンが購入でき、「これこそが至高」と満足できていた時代もいまは昔だ。

昨今は、高機能&高レスポンスな高品質ボタンが、GamerFinger社をはじめとする各社からリリースされており、アケコンユーザーにおけるカスタマイズの選択肢は大きな広がりを見せている。

物理ボタンの究極系!? 脅威の反応速度"マイクロスイッチ搭載ボタン"

GamerFinger社がおくる"HBSF"シリーズの台頭により、高レスポンスなアケコン用ボタンの需要が高まっている現在。

反応速度のさらなる高速化という方向性において、画期的な機構を搭載した製品が2024年7月に国内向けに先行リリースされた。Flexigear社の"FlashTap"だ。

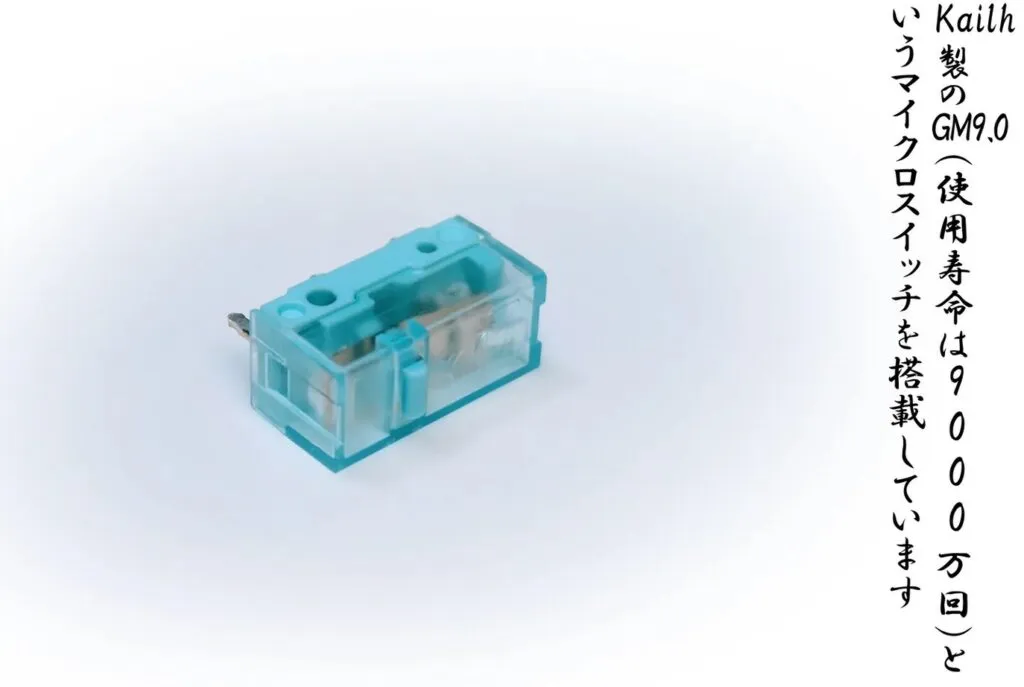

Flexigear社のアケコン用ボタン"FlashTap"。内部にマイクロスイッチを搭載している。

"FlashTap"は、スイッチ部に、マウスのクリックボタンなどに用いられるマイクロスイッチを搭載。これにより、総ストローク量は0.5ミリメートル。作動点としては、わずか0.3ミリメートル押し込むだけで入力されるという脅威のレスポンスを実現している。

ゲーミング仕様のメカニカルキーボードと、マウスのクリックボタンとを比べて、押し込んでから入力されるまでの"遊び"はどちらが少ないかと思い浮かべてみれば、差は歴然だろう。CHERRY MX製のキースイッチを採用する高品質ボタンに対し、"FlashTap"は一線を画す製品となっているわけだ。

"FlashTap"が搭載するマイクロスイッチ。同じような形状のスイッチは、PC用マウスのクリックボタンなどによく用いられている。

筆者も同社のクラウドファンディングに参加して"FlashTap"を入手し、すでに数ヵ月ほど愛用しているが、そのレスポンス向上による恩恵を日々享受している。

GamerFinger社の"HBFS"シリーズのような高性能ボタンがそうであったように、"FlashTap"もまたレバーレスコントローラーとの相性が最高だ。

レバーレスコントローラーとは、従来のアケコンにあったレバーの代わりに、上下左右を司る4つのボタンによって移動入力をする方式のデバイスで、(場面や使い手による部分もあるが)レバー方式のコントローラーよりもコマンドの入力を高速化しやすい利点がある。

もとはPunkWorkShop製の省ストロークボタンを使用していたのだが、"FlashTap"に換装後は、いわゆる"真空波動拳コマンド"(※2)が平均4~7フレーム(※3)ほど速く入力できるようになった。

『ストリートファイター6』では、弱技の発生が最速で4フレーム、中攻撃の発生が6フレーム前後なので、コマンド完成まえに相手の攻撃を食らってしまうといった事態はいくらか減ったのだろうと思われる。

(※3)1フレームは60分の1秒。

画面左上、緑色の枠で示した部分が"真空波動拳コマンド"の入力にかかったフレーム数。合計16フレームでコマンドが完成(枠内最上段を除いて計算する)。以前は20~27フレーム要していた。

ストロークが極端に浅い仕様ではあるが、マイクロスイッチ特有のはっきりとしたクリック感(カチカチとした感触)があるため、押せたかどうかの判断は容易だ。それでいて押し込むために必要な力は約65gとやや重め(※4)なので、不意に誤入力してしまう場面もまったくと言っていいほどなかった。

反面、当然ではあるがストロークが浅いので、従来のボタンと同じ感覚で押し込んだ場合、すぐに"底打ち"状態になり指に負担がかってしまう。現状はボタンを「バチバチ」と強く叩くクセが抜けず、余計な指の疲労や痛みを感じている部分はある。もっとも指への負担の感じかたは個人差も大きいだろうし、ユーザー側の慣れで対応できる範疇だろう。

物理ボタンからの脱却か、"ボタンそのもの"からの脱却か?

"FlashTap"は、物理スイッチ方式における高レスポンスボタンの究極系だと感じた。これ以上の高レスポンスを実現するには、タッチパッド方式という手もあるのかもしれない。

タッチパッドであればボタンの厚みや境界線もなくすことができ、1本の指で複数のボタンをズラすように押す入力もやりやすくなる。これにより、新たな入力テクニックも生まれるハズ。

ただ、「人間の指はボタンを"押す"動作の俊敏性には長けていても、"離す"という動作はそれほど素早くできない性質がある」と、プロゲーマーのカワノ氏(下の動画)を筆頭に多くのトッププレイヤーたちが語っている。

そのため、いくらボタンの高レスポンス化が進んでも、"離す"動作の鈍さが入力速度の向上においてボトルネックとなる可能性は大いにあり得るだろう。

そう考えると、アケコン用ボタンが物理ボタンからバーチャルボタンへと置き換わることよりも、"押す・離す"という動作に囚われないまったく新しい入力方式が開発される未来のほうが先に訪れるのかもしれない。

アケコン用ボタン……ひいてはゲームを取り巻くデバイスがこの先どのように進化していくのかに、引き続き注視していきたい。