重要なポイント

元任天堂社員の橋本徹さんが営む会員制カフェ&バー・84(はし)が、2025年でオープンから10周年を迎えた。長年にわたり"ゲームのチューニング"に携わってきた橋本さんの波乱万丈の半生と、ゲームファンから"聖地"として愛される84の魅力について、橋本さん本人へのインタビューをもとに紹介していく。

84店主・橋本徹(はしもと とおる)さん。1962年2月17日生まれ、兵庫県出身。

東京・渋谷区の一角に、知る人ぞ知る"任天堂ファンの聖地"がある。

詳細な住所を非公開とする会員制カフェ&バー・84(はし)。元・任天堂社員の"ちょーかん"こと橋本徹さんが営むその店は、2025年2月17日をもってオープンから10周年を迎える。

橋本さんは、1983年のファミリーコンピュータ(ファミコン)発売の翌年(1984年)に任天堂へと入社し、同社の品質管理部門・スーパーマリオクラブ(現在はマリオクラブ株式会社として分社化)での業務を担当したのち、ゲームのチューニングやバランス調整を行う会社・猿楽庁の設立に携わり、猿楽庁の"長官"(社長)として活躍してきた人物だ。

およそ20年にわたり、おもしろいゲームを世に送り出すことに心血を注いできた"チューニングのスペシャリスト"は、なぜ飲食店を開業するにいたったのか。

橋本さんご本人へのインタビューによって、その波乱万丈な半生と84のこれまでの歩みを紐解きつつ、84が世界中のゲームファン&ゲーム業界人から愛され続ける理由や、84を訪れるための"裏ワザ"、さらには今後の展望などについて迫っていく。

"誰かのために"で突き進んだ、任天堂'84年入社組のまとめ役

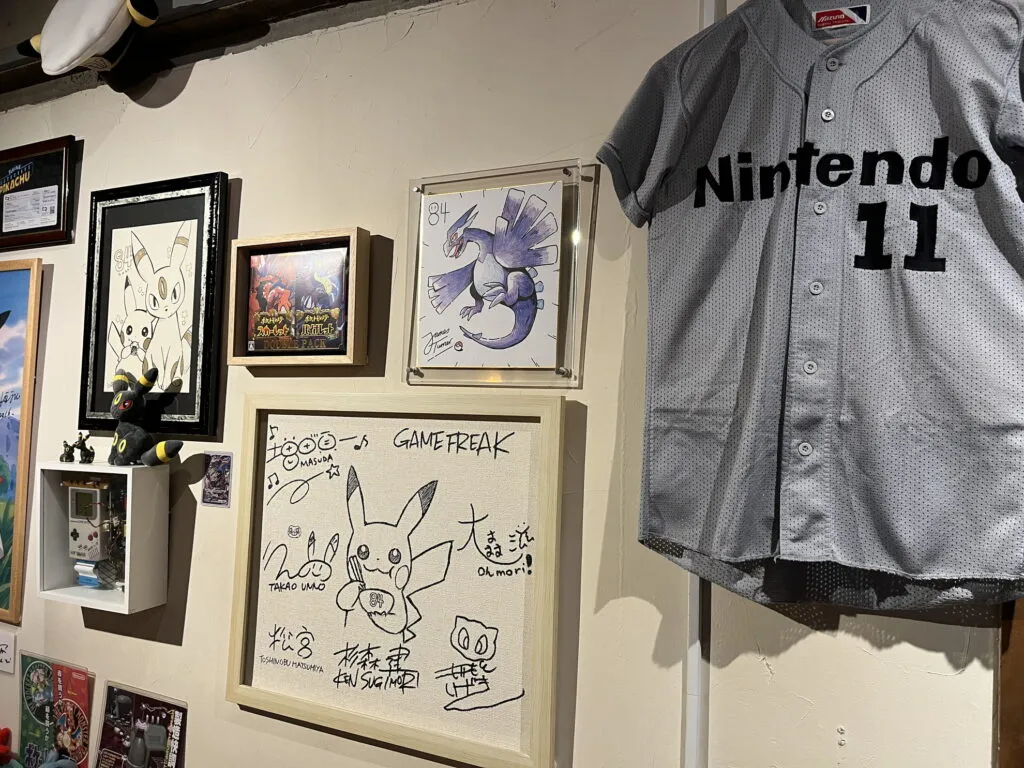

ドアを開け、店内に足を踏み入れると、そこにはゲーマーならば息を飲むような光景が広がっている。壁一面を彩るのは、『マリオ』シリーズの生みの親・宮本茂氏をはじめとする、名だたるゲームクリエイターたちのサイン色紙や直筆イラストたちだ。

続いて店内を見渡すと、『マリオ』、『星のカービィ』、『ポケットモンスター』のぬいぐるみなど、大量のゲームグッズがところ狭しと並べられており、その様子はまるでゲーム好きな少年の(散らかった)部屋を思わせる。

「"84tour"で来てくださった海外のお客さまが、席にお座りになるやいなや、『まるで自分の家のリビングにいる気分だ。帰りたくないから、ここに住んでいいですか?』と言ってくださったこともありましたね(笑)」(橋本)

"84tour"とは、おもに海外からの旅行者向けに立ち上げた、84の店内ツアーサービスのこと。こちらを利用すれば84の非会員であっても、90分定額制で、店内にて飲食などを楽しむことが可能だ。

そもそも84が会員制としている理由については、「僕が人見知りなので」と照れ笑いを見せる橋本さん。だが、実際にお会いして話を伺うと、すこぶる気さくな(飲食店の)マスターといった印象だった。そんな"ちょーかん"のお人柄も、84が多くの人から愛される理由のひとつなのだろう。

「むかしから、"誰かのために(行動する)"っていうのが好きすぎて、誰かのためでしか動けない人間なんです。これはもう本当に、性分としか言いようがないですね」(橋本)

1984年、新卒で任天堂へ入社した橋本さんは、管理部門のシステムエンジニアとして配属される。そこでプログラミング業務に打ち込むかたわら、自ら率先して同期社員との飲み会や温泉旅行なども企画し絆を深めた。

結果、'84年入社組は「任天堂史上、もっとも仲がいい同期」と言われるほどに。当時のメンバーとは、いまでも毎年同期会を開いているそうだ。

"ゲームのチューニング"の原体験は終業後の意見交換会

そんな橋本さんに転機が訪れるのは、入社から10年目のこと。「まったくの思いつきで営業部への転籍を志願」し、スーパーファミコンなどのゲーム機や、トランプ、花札といった玩具のセールス、新規販売ルートの開拓、果てはお客さんからの問い合わせ電話対応にも従事した。

「問い合わせ電話の対応は、(営業部の主業務ではなく)僕が勝手にやっていたことなんです。当時はカスタマーサポートの担当部署なんて存在しないなかで、とにかくお客さんに嫌な思いをしてほしくないなという一心でした」(橋本)

ゲームを買ってくれたお客さんに、「買って損した!」と思わせてはならない。「おもしろかった!」と言ってもらえるゲームを送り出していきたい――。

そうした思いが、ソフト品質評価部隊であるスーパーマリオクラブを率いることになった際、また任天堂退社後に猿楽庁の"長官"に就任した際に、ゲームのデバッグやチューニング業務を担当するうえでの原動力になっていた、と橋本さんは語る。

「スーパーマリオクラブではゲームのデバッグを担当することになったのですが、バグのないゲームを出さないといけないのはもちろんとして、なおかつ『お客さんにおもしろいと思ってもらうためには、こういう要素があったほうがいいんじゃないですか』ということも勝手に提言していました。これまた、言いたい性分なので(笑)」(橋本)

プログラミングには長年の業務経験がある一方で、ゲーム制作に関しては未経験だった橋本さん。ゲームのチューニング手腕の原点となったのは、スーパーマリオクラブ時代の業務時間後に有志で行っていたディスカッションだ。

「(スーパーマリオクラブでは)最初の仕事として『MOTHER2 ギーグの逆襲』のデバッグを担当しました。そのときから社員・アルバイト関係なく10人くらい集めて意見交換会を毎日開いていて。『どうやったらこのゲームが、もっとおもしろくなるだろう?』と意見を集めて、どんどん提出していました」(橋本)

衝撃を受けた『どうぶつの森』と、企画から販促まで携わった『ちびロボ!』

当時の猿楽庁のエントランスに描かれた"長官"の肖像画のまえで記念撮影する橋本さん。肖像画を描いてくれたのは、お笑いタレントの片桐仁さん(元・ラーメンズ)。

スーパーマリオクラブで充実した日々を送っていた橋本さんだが、『ポケットモンスター 赤・緑』のデバッグを担当した直後、1995年12月に突如として任天堂を退社。社会人12年目のことだった。

ゲーム業界外の会社勤務や無職期間を経て、1997年8月に任天堂の宮本茂氏から「東京で品質管理の組織(会社)を作ってくれないか?」との打診を受けると、翌1998年にゲームのチューニングを専門に行う株式会社・猿楽庁を立ち上げた。

「ほかならぬ宮本さんからのお言葉でしたし、当時は無職だったのでよろこんでお引き受けしました。組織づくりはゼロからすべて任せてくださるとのことだったので、物件探しも、採用面接もぜんぶ僕がやりました。180人以上の応募があったと思うのですが、せっかく応募してくれたんだから書類選考で落とすのは申し訳ないなと、朝から晩まで全員と面接しました」(橋本)

そして、猿楽庁時代にチューニングを担当した作品のなかでとくに印象的だったタイトルを伺うと、しばし悩んだすえに『どうぶつの森』(NINTENDO64)、『ちびロボ!』(ゲームキューブ)の2本を挙げてくれた。

「『どうぶつの森』を担当することになったときは、これって本当にゲームなの!? と衝撃を受けました。ゲームの目的と言えるものがまずなくて、しいて言えば"借金を返すこと"って、そんなのおもしろいのかなって。でも、遊んでみるうちに、こういうのもアリなんだなと思わされました。ちなみに僕は"釣りシステム"のチェック担当で、当時は朝から晩までずっと釣りをしていました(笑)。

また、『ちびロボ!』に関しては、ゲームのシステムを決める段階から企画会議に参加させてもらっていたんです。ゲーム企画からプロモーションにいたるまで、僕にもやらせてください! と出しゃばってしまい。全国5大都市で開催した販促イベントにも帯同しましたし、初代mixiを通じてTシャツのプレゼントキャンペーンなどもやりました。もちろん、各所に許可をいただいて」(橋本)

尖っている部分を、丸めるのではなく"磨く"

"チューニング"の範疇に収まりきらないほどのバイタリティを発揮し、ひとつひとつの担当タイトルに全力で向き合ってきた猿楽庁の"長官"。その背中を押してくれていたのは、宮本茂氏からのあるメッセージだったのだという。

「猿楽庁を立ち上げたときに、宮本さんは『任天堂が作れるものは僕らが作るから、橋本くんには任天堂が作れないものを作ってほしい』とおっしゃってくださいました。それはゲームを作ることもそうだし、そこに付随するゲームを売ることも含めてだと僕は理解しました。

"任天堂が作れないもの"とは、つまり"任天堂らしくないもの"ということだと思うんです。任天堂らしくないことを、たぶん任天堂は絶対にやらないし、やりたいと思ってもできないわけです。ゆえに僕らは、"任天堂が販売元なのに任天堂らしくないゲームのチューニング"や"任天堂らしくないプロモーション"をやらせていただいたわけです」(橋本)

ゲームのチューニングに心血を注いだ日々を懐かしそうに振り返った橋本さんは、その"極意"についても語ってくれた。

「やはりゲーム制作者の方々は作家なので、我が強い部分や、尖っている部分があるわけです。だとしたら、そこを僕らは丸めてはならない。尖っている部分を丸めるのではなく、"磨く"のだということを意識してやっていました。

ときにはお互いの主張がぶつかり合って、言い争いみたいになってしまったこともあるけれど。そういうときは『でもさ、遊ぶのは子どもたちなんだよ?』というようなことを言って、どうにか矛を収めてもらっていましたね」(橋本)

84開業のキッカケは天からのお告げ!? 「頭のなかに声がこだました」

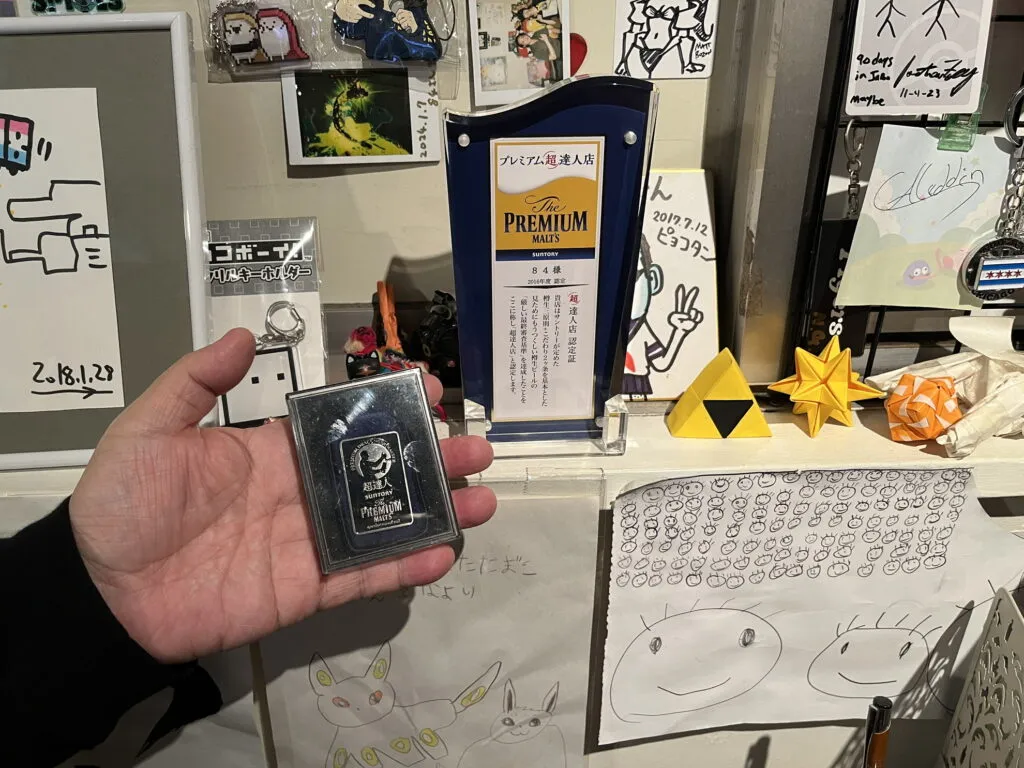

飲食店を経営するうえで一念発起し取得したというサントリーの"プレミアム超達人店"の認定証。渋谷では10本の指に入るとウワサの名店の証だ。

猿楽庁の設立から15年後となる2014年1月9日、グループ会社の代表が集まる重要な会議に出席した橋本さん。その最中、頭のなかに「飲食店をやれば?」との声がこだました。

「当時の猿楽庁では、半年に1度のペースで"サロン・ド・サルガク"というクローズドのゲームイベント(懇親会)を開催していました。僕らが関わっているゲームや、アナログゲームが遊べるスペースなどを設けた会場に、100~150人くらいの友だちや関係者の方々をお招きして開いていたパーティなんですけれども……。(飲食店を経営するとは)そういう"サロン・ド・サルガク"の小規模版のようなことを毎日やるようなものだろうと、最初はそのくらいの意識だったんです。そう考えたら、せっかく降ってきたアイデアだし、飲食店をやってみてもいいかなと思えました」(橋本)

いわく、「天から降ってきた」というこの"天啓"を現実のものとすべく、橋本さんは即座に行動を開始する。

「僕が何かを思いついたときや、物事を進めようと思うときのジャッジの基準って、"おもしろいかどうか"と、"誰かのためになるかどうか"の、ふたつだけなんです。その点、飲食店を開くって間違いなくおもしろそうだし、誰かのためにもなるじゃないかと」(橋本)

そして2015年2月17日、84がオープンした。当時53歳の橋本さんは、当然ながら飲食業未経験だったが、周囲の協力も得ながらなんとか開店にこぎつけることに成功。その経緯については橋本さんのnoteに詳細に綴られている。まさに、一大スペクタクル群像劇とも言うべき読み応えとなっているので、ぜひそちらもチェックしてみてほしい。

任天堂は"神風が吹く会社"

84のオープンからほどなくして(入居していたビルの都合で)移転を迫られ、また歴代料理人たちとの出会いと巣立ちがなどがあり、一時は閉店も決意したのちにコロナ禍の直撃……と、壮絶かつ数奇な運命をたどってきた、84と橋本さん。

この10年間、楽しいことは山ほどあった。同じくらい苦しいことも多くあった。「いまだに大変ですよ。大変なことばかりです」と苦笑するも――こうして84が10周年を迎えることができたことについて、「あの規模と比べたらぜんぜん違うんだけど」と前置きしたうえで、任天堂の歩みと重ね合わせながら思いを馳せる。

「不思議と、降ってくるんですよ。しんどいときにポッと新しいアイデアが生まれて、それで生き長らえさせてもらっている感覚があります。これって任天堂がそうだったなって。任天堂は、"神風が吹く会社"だと僕はずっと思っているんです。

ゲームボーイを発売した当時も、最初は全然売れなかったのに『テトリス』の権利が取れて爆発していくさまとか。Wii Uが伸び悩んでも、その後に出てきたNintendo Switchが大ヒットしましたし。もちろん、会社として試行錯誤を続けてきたからこその結果だとは思うんですけど、タイミングが神がかっているんですよね」(橋本)

いまや、世界中のゲームファンから好評を博す"84tour"。そのアイデアを思いついたのは、橋本さんが84の完全閉店および撤収を決意していた時期であり、実際に閉店と決めていた期日のわずか10日まえのことだったそう。

またしても"天啓"を得た結果、84は、2020年1月30日をもって完全閉店ではなく一時閉店の道を選んだすえに再オープンを果たす。折しも"84tour"というインバウンド客をターゲットにしたサービスを着想した直後、世界をコロナ禍が襲ったわけだが、その点について橋本さんは「むしろあのタイミングしかなかった」と捉えている。

「本当に、店を閉める気マンマンだったんですよ。常連さんとも会議して、やっぱり続けられないから閉めますって話を僕からしていましたし。もう京都のエディットモードというTシャツ屋さん(友だち)に『近々、京都に帰るからいっしょに仕事せえへん?』みたいな話までしていたので。

だから、少しでもタイミングがズレていたらダメだったんでしょうね。閉店しちゃってからアイデアが降ってきてもダメだし、コロナ禍に突入したあとだったらそんなアイデア降ってきていないと思うし。また、通常営業しているときに降ってきたとしても、そんなの無理でしょって、深く考えなかっただろうし……」(橋本)

『風のタクト』を父と遊んだ海外女性ファン、"It's dangerous to go alone!"

店内に置かれた世界地図。赤いシールは"84tour"を通じて訪れたお客さんたちの出身地だそう。

海外からのお客さんが84を訪れるようになり、橋本さんはこれまでになかったような刺激を受けているそう。"84tour"による訪問者のなかで、とくに印象的だった出会いについても語ってくれた。

「84の住所・場所は非公開ですから、"84tour"を申し込んでくださったお客さんには待ち合わせ場所をお伝えして、スタッフがお迎えにいく仕組みになっています。合流した瞬間からすでに興奮気味のお客さんもけっこういらっしゃって、当店の入っているビルに着くやいなや、エレベーターを待っていられずに『俺は階段で行く!』と駆け上がって行っちゃうようなかたもいらっしゃいます(笑)。

そして、いざお店に足を踏み入れた瞬間、思わず過呼吸になってしまうかた、30秒くらいじっと店内の様子を眺めるかた、突然泣き出してしまうかたなど……それで、少し落ち着いてくると、今度はみなさん子どものころに戻ったかのように、とにかく思い出のゲームの話を僕にいっぱい話してくれるんです。それがすごく嬉しくて!」(橋本)

そう話す橋本さんもまた、まるで子どものように屈託なく顔をほころばせる。

「あるお客さんが、『むかし、サンタさんにゲームボーイをもらったの』って。アメリカは車社会なので、そのかたは毎日学校まで車で迎えに来てもらっていたんだけど、いつも真っ暗な後部座席でゲームボーイを握りしめながら、『信号で止まれ!』って祈っていたんだそうです。なぜかというと、交差点なら街灯がたくさんあって明るいから。信号で止まったときだけ辛うじて画面が見えるようになるので、そのたびに急いでゲームを進めていたんだとか(笑)」(橋本)

なかには、思わず目頭が熱くなるようなエピソードも。親と子、世代を越えて楽しまれるゲームの素晴らしさを再認識させられる。

「あと、海外の女性のお客さんがタトゥーを見せてくれたことがあったんです。(日本語に直訳すると)"ひとりで行くのは危険だ、一緒に行くぞ!"(※)というフレーズが刻まれていて、それは『ゼルダの伝説』シリーズで有名なセリフらしいんですけど。彼女いわく、このセリフは、子どものころに父親といっしょに『ゼルダの伝説 風のタクト』を遊んでいたときに、父が私に対していつも言ってくれていた言葉でもあるんです、と。

それで、『お父さんはもう亡くなってしまったんだけど、いまもこの言葉を胸にゲームを遊んでいるんです』と話してくれました。グッときちゃいますよね……。僕は"84tour"を通して、そういったかけがえのない思い出話を毎日聞かせてもらっているんです」(橋本)

84に入るための"裏ワザ"を伝授! 「ここだけの話……」

84という選ばれし会員のみがたどり着ける聖地を、ひと目でいいから拝みたいと憧れる日本のゲームファンも多いことだろう。84を訪れるための攻略法をうかがうと、橋本さんはコッソリ"裏ワザ"を授けてくれた。

「基本的には84の会員さんを見つけて、その人に連れてきてもらうしかないんです。ただ、これは言おうか迷ったんですけど……ここだけの話、"84tour"って『日本人はダメ』とは書いていないんですよ。ですから、じつは過去には日本人のかたが参加された例はあります。いつだったかな、富山から男性のお客さんがお子さんをふたり連れていらっしゃったこともあります。

ちなみに"84tour"でいらっしゃったかたには、"84のパスポート"をお渡ししています。それが会員証の代わりになるので、次回からは通常営業の時間帯にもお越しいただけるというルールです」(橋本)

そしてさらに、こう付け加える。

「申し訳ないのですが、いまお話したのは"84の会員になる方法"ではなく、あくまで"84に入る方法"です。正直に言うと、これまで"84tour"を日本人でも利用できるサービスとして紹介してこなかったことには理由があります。

それは一般的な日本人の感覚として、9999円/90分間という値段設定が『高すぎる』と感じてしまう人もいる可能性があると思ったからです。一方で、遠路はるばる海外から来てくださる方の多くは、『9999円はあまりにも安すぎる』と言ってくださいます。

もちろん、日本の方のご利用も歓迎です。ただ、"84tour"にそれほどの価値を感じてくださる海外の方も、ありがたいことに大勢いらっしゃるんですよね」(橋本)

つまりは、"84tour"にそういった価値を見出してくれる世界中のゲームファンのために、このサービスを継続していくための値段設定になっているということでもあるのだろう。「そこさえ理解していただければ、どなたでも大歓迎です」とのお言葉もあったので、84への熱い思いをお持ちの方は、"84tour"の予約を検討してみてはいかがだろうか。

"誰かの背中を押す"ことを、これまでも、これからも

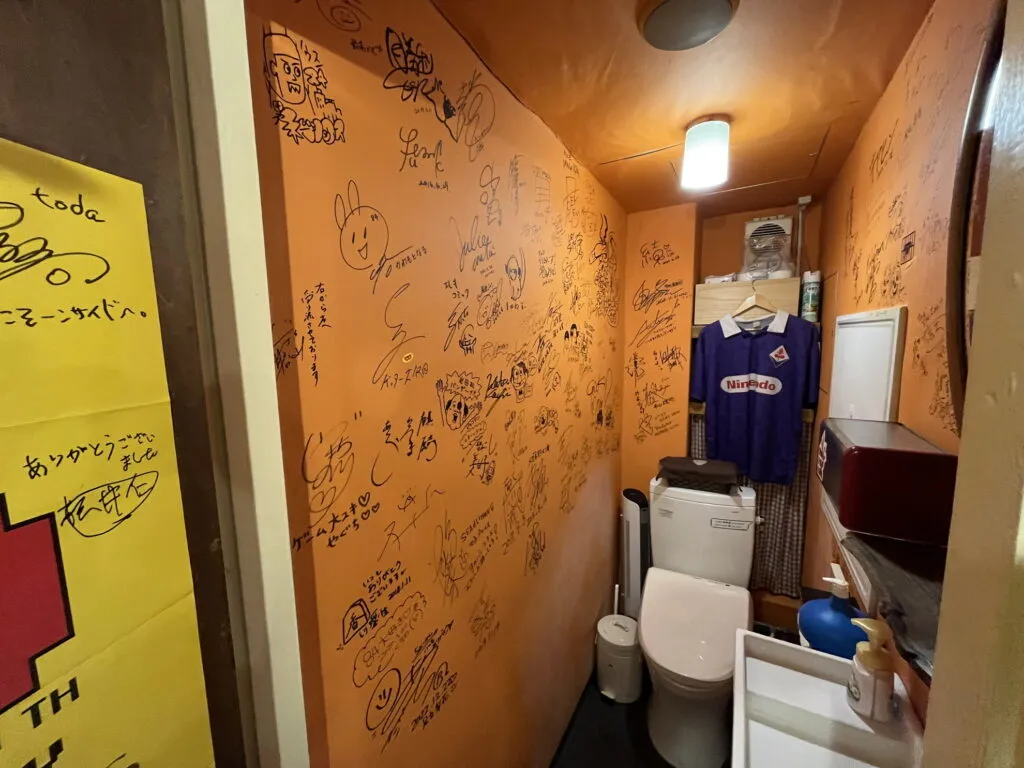

84のトイレの壁は、店を訪れた芸能人・著名人たちのサインで埋め尽くされている。

84には、夜な夜な、ゲーム業界関係者や、ゲーム好きな芸能人・著名人がふらりと訪れることもあるという。そうしたエンターテインメントのプロフェッショナルたちが、"誰かのために"という想いを人一倍強く抱く橋本さんが創り上げたこの空間に、"心のチューニング"を求めてやってくるのだとすると、なんともうなずける話のように思えてくる。

「僕が84を始めた理由のひとつとして、若いゲームクリエイターたちの背中を押したいという思いがありました。そうした僕の想いを汲んでくださった開発会社のプロデューサーやディレクターのかたが『新しいゲームプロジェクトが動き出すから、そのキックオフ会を84でやらせてほしい』と、若手社員を引き連れて来てくださることもよくあるんです。

それで若手社員の方々が『がんばって作るので、いつか遊んでください!』、『僕の夢は84のこの壁に僕のサインが飾られることなんです!』なんて言ってくださるんですよ。それがもう嬉しくて、嬉しくて……!」(橋本)

ファミコンブームの直撃世代も、いまや40~50代に差し掛かる昨今は、思いがけない感謝の言葉を受け取る機会も増えたのだとか。

「店内には僕が関わらせてもらったゲームソフトも一部飾らせてもらっているんですが、ここ最近は"84tour"を始めたこともあり、それを眺めながら『このゲームを作ってくれてありがとう』、『私の子どものころの思い出を支えてくれてありがとう』といった言葉をかけてくださる方も多くいらっしゃいます。そうした言葉がいまの僕の原動力になっているし、僕が関わってきたゲームや、あるいは84という場所によって、その人たちの背中を押せているのだとしたら、それ以上に嬉しいことはないなって思います」(橋本)

任天堂ファン、ひいてはゲームファンにとっての"憩いの場"を切り盛りする橋本さん。最後に今後の目標についてうかがうと、このような答えが返ってきた。

「僕は人生設計とか目標とかを一切立てたことがない人間なので、この先の計画なんてまったくないんですよね。楽しいこともしんどいことも両方あるけれど、いまのところは、まだ"つぎはこれをやれ!"という天からの声は降ってきていません。……ということは、まだ僕の居場所はここ(84)なんだろうなと。

もしまた降ってきたら、そのときは"おもしろいかどうか"、"世のため人のためになるかどうか"で考えて、それで良いと思ったらある日、突然お店がなくなっているなんてこともあると思います。そういうとき、僕はなにも言わずにスッといなくなりますから(笑)」(橋本)

そう言われてしまうと、"84という存在が末永く続いていってほしい"とも、"橋本さんがつぎはどんな挑戦に乗り出すのかが気になる"とも思ってしまう。矛盾するふたつの感情のあいだで板挟みになるような感覚を味わったのは、筆者だけではないはずだ。

ただひとつだけ間違いないのは、84へといたる道の攻略に着手するのは、早いに越したことはないということだろう。

■会員制カフェ&バー・84

■橋本徹(ちょーかん)